Últimas novedades

Comunicado de prensa

25 abril 2024

Ecuador es parte de una propuesta regional para mejorar el acceso financiero ante desastres

Leer más

Historia

24 abril 2024

Un refugio de paz para los niños y niñas en Esmeraldas

Leer más

Comunicado de prensa

18 abril 2024

Ecuador fortalece el servicio de atención prehospitalaria con la dotación de ambulancias

Leer más

Últimas novedades

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador

El Ecuador ratificó su compromiso con los ODS y declaró la Agenda 2030 como política pública del Gobierno Nacional. La Asamblea Nacional, por su parte, adoptó una resolución en la que se compromete con la implementación de los ODS y los coloca como un referente obligatorio para su trabajo. A nivel local, varios gobiernos autónomos descentralizados han articulado su planificación para el cumplimiento de la agenda global. También el sector privado, la sociedad civil y la academia se han sumado a este compromiso nacional, bajo la premisa de caminar juntos hacia objetivos comunes para asegurar la igualdad de oportunidades y una vida digna para todas las personas.

Publicación

23 abril 2024

Análisis Común de País (CCA) - Ecuador 2024

El Análisis Común de País (CCA por sus siglas en inglés) es parte integral del Marco de Cooperación para el desarrollo y es el instrumento que analiza los retos y oportunidades para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país.El análisis, con corte a marzo 2022, se desarrolló con el apoyo de las 22 agencias, fondos y programas que conforman la ONU en Ecuador y bajo la conducción de la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR). El documento recopila y analiza datos oficiales y provenientes de otras fuentes, tales como reportes de las Naciones Unidas, de la academia y de la sociedad civil. Asimismo, incluye los resultados de un amplio proceso de consultas que incluyó entrevistas a expertos/as y grupos focales con diferentes sectores de la sociedad.

1 / 5

Historia

09 abril 2024

Compromiso renovado: la segunda fase de la Iniciativa Spotlight inicia en Ecuador

Este 18 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento de la fase II de la Iniciativa Spotlight en Ecuador. Esta iniciativa, en colaboración con entidades estatales, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, busca reducir el feminicidio mediante acciones que prevengan y respondan a la violencia contra las mujeres y niñas (VCMN), contribuyendo a la plena implementación de la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (LOIPEVCM) y el marco legal sobre este flagelo.Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementarán esta fase con un financiamiento proveniente de la Unión Europea (UE) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).Durante el evento, Lena Savelli, coordinadora residente de ONU Ecuador, resaltó la importancia de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas en Ecuador, involucrando a diversos actores sociales.Charles-Michel Geurts, embajador de la Unión Europea en Ecuador, destacó la integración de la lucha contra la violencia de género en la cooperación bilateral con Ecuador. Por su parte, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el país, subrayó la crisis de la violencia de género como un abuso contra los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad de poder.Geraldine Guerra, directora de la Fundación Aldea, expresó la esperanza de la sociedad civil en la articulación de esfuerzos. Destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr una vida libre de violencias. El Gobierno Nacional también expresó su compromiso. Lavinia Valbonesi, Primera Dama de la nación e invitada especial, manifestó el respaldo del Gobierno a la lucha contra la violencia de género. Arianna Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, anunció un cronograma para implementar el Registro Único de Violencia (RUV), previendo su total implementación para febrero de 2025.Rosa Mayorga, legisladora y Presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, señaló la importancia de abordar las desigualdades que afectan a las mujeres.Según la Fundación Aldea, las cifras sobre el feminicidio en Ecuador son alarmantes. En 2023 se registraron 321 feminicidios, y en el primer trimestre de 2024 ya se superan los 40. Esto resalta la importancia de la implementación de la segunda fase de la Iniciativa Spotlight para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y niñas.Ecuador se convierte así en el segundo país en el mundo, después de Uganda, y el primero en América y el Caribe en firmar un acuerdo para implementar una segunda fase. La Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, establecidos como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 5) en la Agenda 2030, son fundamentales para el desarrollo sostenible.

1 / 5

Historia

19 septiembre 2023

La Asamblea General de la ONU adopta una declaración para acelerar los ODS

El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó el lunes en Nueva York que ha llegado el momento de poner en marcha un plan mundial para salvar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se encuentran muy retrasados a medio camino de la fecha límite de 2030.

Guterres habló en la apertura del Foro de Alto Nivel en la sede de la ONU, donde los líderes mundiales adoptaron una declaración política con el objetivo de acelerar la acción para lograr los 17 ODS que buscan impulsar la prosperidad económica y el bienestar de todas las personas a la vez que protegen el medio ambiente.

"Los ODS no son solo una lista de objetivos. Son portadores de las esperanzas, los sueños, los derechos y las expectativas de las personas de todo el mundo"

-António Guterres

Acción concertada y ambiciosa

Los líderes mundiales adoptaron los ODS en 2015, prometiendo no dejar a nadie atrás. Los objetivos incluyen acabar con la pobreza extrema y el hambre, garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la energía verde y proporcionar una educación universal de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente.

El Presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, señaló que, a pesar de los compromisos, 1.200 millones de personas seguían viviendo en la pobreza en 2022, y aproximadamente el 8% de la población mundial, es decir, 680 millones de personas, seguirán pasando hambre al final de la década. La comunidad internacional no puede aceptar estas cifras, afirmó.

"Con una acción concertada y ambiciosa, todavía es posible que, para 2030, podamos sacar de la pobreza a 124 millones de personas más y garantizar que unos 113 millones menos de personas estén malnutridas", afirmó.

Retroceso

Cada uno de los 17 objetivos contiene metas, con 169 en total, pero el Secretario General advirtió que actualmente sólo el 15% están bien encaminadas, mientras que muchas están en retroceso.

La declaración política "puede cambiar las reglas del juego a la hora de acelerar el progreso de los ODS", afirmó.

Incluye un compromiso de financiación para los países en desarrollo y un claro apoyo a su propuesta de un estímulo para los ODS de al menos 500.000 millones de dólares anuales, así como un mecanismo eficaz de alivio de la deuda.

Además, pide cambiar el modelo de negocio de los bancos multilaterales de desarrollo para ofrecer financiación privada a tipos más asequibles para los países en desarrollo, y respalda la reforma de la arquitectura financiera internacional, que ha calificado de "anticuada, disfuncional e injusta."

Millones de personas siguen muriendo de hambre

El máximo responsable de la ONU destacó la necesidad de actuar en seis áreas críticas, empezando por hacer frente al hambre, que calificó de "mancha espantosa para la humanidad y violación épica de los derechos humanos".

"Es una acusación contra cada uno de nosotros que millones de personas estén muriendo de hambre en estos tiempos", añadió.

El Secretario General dijo que la transición a las energías renovables no se está produciendo con la suficiente rapidez, mientras que los beneficios y las oportunidades de la digitalización no se están difundiendo lo suficiente.

Cumbre ODS 2023

La educación no puede esperar

Al mismo tiempo, demasiados niños y jóvenes de todo el mundo son víctimas de una educación de mala calidad, o de ninguna educación, prosiguió, antes de hacer hincapié en la necesidad de un trabajo digno y de protección social.

Por último, pidió que se ponga fin a la guerra contra la naturaleza y a "la triple crisis planetaria" caracterizada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Garantizar la igualdad de género

"Transversal a todas estas transiciones es la necesidad de garantizar la plena igualdad de género", dijo. "Ya es hora de acabar con la discriminación, garantizar un lugar en todas las mesas para las mujeres y las niñas, y poner fin al flagelo de la violencia de género".

Guterres destacó la respuesta de la ONU en cada área, incluidas las iniciativas para transformar los sistemas alimentarios mundiales de modo que todos puedan tener acceso a una dieta saludable.

Otros esfuerzos se centran en impulsar la inversión en la transición hacia las energías renovables, promover el acceso a Internet para todos, crear 400 millones de nuevos "empleos decentes" y ampliar la protección social a más de cuatro millones de personas.

Testamento de compromiso

La Presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Paula Narváez, se mostró alentada por la adopción de la declaración, que calificó de testamento del compromiso inquebrantable de los líderes con la implementación de los ODS.

El ECOSOC es el núcleo del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en los tres pilares del desarrollo sostenible -económico, social y medioambiental- y proporciona una plataforma para el seguimiento y la revisión de los objetivos.

La Cumbre sobre los ODS, de dos días de duración, es el acto central de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reunión anual de Jefes de Estado y de Gobierno.

Aprovechar el momento

Dijo que el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo abordará la necesidad de una arquitectura financiera internacional que pueda responder a las necesidades actuales y a los retos emergentes.

Por su parte, la Cumbre sobre la Ambición Climática representa una oportunidad para avanzar de forma decisiva en la acción por el clima y elevar el listón para realizar esfuerzos más oportunos y específicos.

"Esta semana debe servir como punto de inflexión para rescatar los ODS", afirmó. "No debemos dejar escapar este momento".

Fuente: UN News

1 / 5

Publicación

31 marzo 2023

Reporte 2022 del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible - Ecuador

Este reporte recoge los principales resultados del trabajo de las Naciones Unidas en el país, en el primer año de implementación del Marco de Cooperación 2022-2026. El trabajo realizado por Naciones Unidas no sería posible sin la confianza de nuestros más de 600 aliados, el generoso apoyo de nuestros socios financieros, y el trabajo de nuestro personal y voluntarios, que suman más de 1000 voluntades a escala nacional.

1 / 5

Publicación

25 agosto 2022

Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Ecuador 2022-2026

Este documento determina la contribución colectiva de la ONU en su acompañamiento al compromiso del país hacia alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para un período de cuatro años, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y sostenibilidad ambiental.

El Marco de Cooperación fue elaborado con el aporte de más de 500 personas de sectores de gobierno, empresa privada, sociedad civil y defensores de derechos humanos, academia, gremios, comunidad internacional, y titulares de derechos como grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo jóvenes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, entre otros.

El documento define cuatro prioridades estratégicas de la ONU para el periodo 2022 -2026. Estas prioridades se enfocan en: la protección social y servicios sociales de calidad; la gestión ambiental y acción climática; la contribución a la igualdad socioeconómica y la transformación productiva sostenible y; la contribución al fortalecimiento del Estado de derechos, a través de instituciones sólidas y una mayor cohesión social.

1 / 5

Historia

24 abril 2024

Un refugio de paz para los niños y niñas en Esmeraldas

Janel, una niña de 3 meses, duerme imperturbable pese al ruido y la humedad de la ciudad de Esmeraldas, donde las temperaturas llegan a los 32°C. Cerca, su hermano Gabriel, de 4 años, salta sobre la alfombra de espuma y ríe a borbotones. A su lado, Nayeli, de un año, juega con un rompecabezas. Ellos están bajo el cuidado de Ruth Peña, parvularia del Espacio de Apoyo Integral de Esmeraldas (EAI), donde los niños, niñas y adolescentes pueden jugar, aprender y recibir cuidado.El EAI es una iniciativa de UNICEF implementada por varias organizaciones. Tiene la capacidad de recibir a 120 personas a la vez, con espacios pensados en los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Mientras las madres pueden alimentar a sus hijos en la sala de lactancia materna, los niños pueden descubrir un libro en las áreas de lectura y otros juegan en la sala lúdica. Además, aquí hay talleres de formación musical, baile, artes plásticas, derechos sexuales y reproductivos, orientación psicológica y asesoría legal para familias migrantes. Al cruzar la puerta del EAI, quedan atrás el sonido del tráfico, la música y las voces de la calle. Adentro, hay calma. Al preguntar a los niños, niñas y adolescentes qué es lo que más les gusta del espacio, la mayoría destaca la sensación de “protección”.Esto es aún más importante en Ecuador, donde la percepción de inseguridad ha aumentado y hoy es considerado el país menos seguro de América Latina. Aquí, la tasa de homicidios de niños y adolescentes se multiplicó por siete en los últimos cuatro años1. En Esmeraldas, los asesinatos se cuadruplicaron en los últimos tres años.“Queremos que los niños y niñas estén aquí, seguros física y mentalmente, seguros en sus emociones, que puedan estar tranquilos, que puedan vivir y soñar”, dice José Luis Guerra, Oficial de Protección Infantil de UNICEF en Ecuador. Aquí trabajan psicólogos, trabajadores sociales, abogados, artistas y una serie de profesionales de la comunidad. En el EAI, UNICEF busca tejer redes de protección a la infancia con los diferentes actores de la sociedad, por ello funciona en sinergia con el Municipio de Esmeraldas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, ACNUR y otras instituciones que se suman para brindar atención a los niños, niñas y adolescentes vulnerables en un solo lugar.Hacer amigos, crear, danzar, ¡ser niños! Jamileth, de 10 años, está sentada junto a otros niños en una sala donde hay mesas, una piscina de bolas, hula-hulas, cuentos y otros juguetes. Es el Espacio Amigable para la Niñez. Dibuja corazones, estrellas y olas de colores. Vive cerca de la playa pero rara vez la frecuenta. Tampoco va al parque. "Por la situación", susurra mientras escribe con un crayón rojo la palabra "amigos".Desde que el EAI abrió sus puertas, en septiembre de 2023, Jamileth ha hecho varios amigos. Entre ellos, los hermanos Santiago, de 12 años, y Kristen, de 10. Tienen la voz bajita y los ojos atentos. Él toca el saxofón y ella baila. Ambos aprovechan cada oportunidad para mencionar con orgullo a su abuelo músico. Su vena artística los motiva a asistir al espacio. A Kristen, sin embargo, le gustaría que el EAI tuviera resbaladeras como las de un parque infantil al aire libre. "Para tener recreos", dice. En las zonas más golpeadas por la violencia, cada vez hay menos niños en los espacios donde deberían estar jugando, y algunas escuelas permanecen cerradas. Por ello, las familias buscan alternativas para la recreación y el aprendizaje. Esta tarde en el EAI suena la marimba, el ritmo tradicional de los afroecuatorianos. Un grupo de seis niñas, de entre 10 y 12 años, practican descalzas una coreografía esmeraldeña. El aleteo de las faldas largas y coloridas las refresca. Diana Cuero, la maestra, aplaude y zapatea acentuando el ritmo. Grita "levanten la cabeza" y las niñas se yerguen hacia el cielo. Un lugar para retomar los sueñosEn la sala de estudio, Alejandra, de 19 años, y Mary, de 15, con pluma en mano, rinden una evaluación escolar. Ellas participan en el programa de inclusión educativa para adolescentes embarazadas y madres. Este proyecto facilita el retorno escolar de chicas que tuvieron que abandonar la escuela y dedicarse a sus hijos.La docente del Espacio de Apoyo Integral las espera con paciencia. Las jóvenes sacuden los pies debajo de las mesas y se frotan las manos. Una de ellas levanta la mirada, atenta a lo que sucede al otro extremo del edificio. Minutos atrás, las adolescentes dejaron a sus hijos Janel, Gabriel y Nayeli, bajo el cuidado de la parvularia mientras ellas estudian.“Aquí me la cuidan muy bien (a mi hija), están pendientes de si comió, si está hecha el pañal. Tienen experiencia. Ahora la niña es más sociable”, dice Mary, una joven venezolana que dejó la escuela tras quedar embarazada a los 13 años. Desde que asiste al programa de UNICEF, su sueño de ser abogada y tener una pastelería ya no parece imposible."Cuando llegué al espacio tenía miedo de que me juzguen, como me juzgan en todo lado", dice Mary, que ahora tiene 15 años. Los prejuicios son uno de los desafíos que enfrentan las madres adolescentes en Esmeraldas. Solo en 2022, 161 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres en esta provincia. Mientras que 2.408 adolescentes de entre 15 y 19 años dieron a luz en ese año2.La discriminación contra madres adolescentes suele manifestarse también en el salón de clases. Francisco Salazar, coordinador nacional del programa en DYA, socio implementador de UNICEF, recuerda el caso de una maestra que le cerró la puerta de su clase a una alumna que se presentó con su bebé en brazos. Él llegó a Esmeraldas para replicar este programa de UNICEF que también se implementa en Guayaquil, Machala, Lago Agrio y Tulcán. Como parte de su metodología, los trabajadores sociales y docentes, guiados por los líderes y lideresas de la comunidad, recorren los barrios más vulnerables para identificar a chicas que hayan abandonado sus estudios.El 43,6 por ciento del total de casos de abandono escolar entre estudiantes de 12 y 17 años se debe a la falta de recursos económicos3. Para las mujeres, una de las principales causas es el embarazo a temprana edad. En otros casos, se debe a la oposición de sus parejas, que pueden doblar la edad a las adolescentes y estar ejerciendo una relación de poder, según Salazar. Por eso el abordaje es integral y el trabajo, complejo.Las adolescentes culminan su evaluación. Mary se acomoda el flequillo rizado detrás de la oreja, agarra su mochila y cruza el pasillo en busca de su bebé. En la sala de primera infancia se reencuentra con su hija Nayeli, que gatea tras una pelota. Ahí también están el incansable Gabriel y su hermanita Janel, que ha despertado con hambre y ya está en el regazo de Alejandra, su madre.Mary se despide, ya es mediodía y debe cocinar. Con el bebé en brazos, cruza la puerta hacia la calle y su figura se evapora en el calor de Esmeraldas. El chasquido alegre de sus sandalias hace eco mientras camina cuesta arriba con la semilla de un futuro mejor.En Ecuador, UNICEF cuenta con tres Espacios de Apoyo Integral en Tulcán, Manta y Esmeraldas. Este último está administrado en coordinación con el Municipio de Esmeraldas y gracias al apoyo de donantes en Ecuador y del Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (BPRM)Referencia:1Ministerio del Interior del Ecuador. Indicadores de Seguridad Ciudadana. Homicidios Dolosos.2Fuentes: INEC, Proyecciones de población, 2023. INEC, ENEMDU Acumulada, 2022. INEC, Registro Nacidos Vivos, 2022.3Fuentes: INEC, ENEMDU Anual, 2022. MIES y MINEDUC, Registros Administrativos, 2023.

1 / 5

Historia

03 abril 2024

El Cuaderno de la Coordinadora Residente: los gobiernos locales y la Agenda 2030

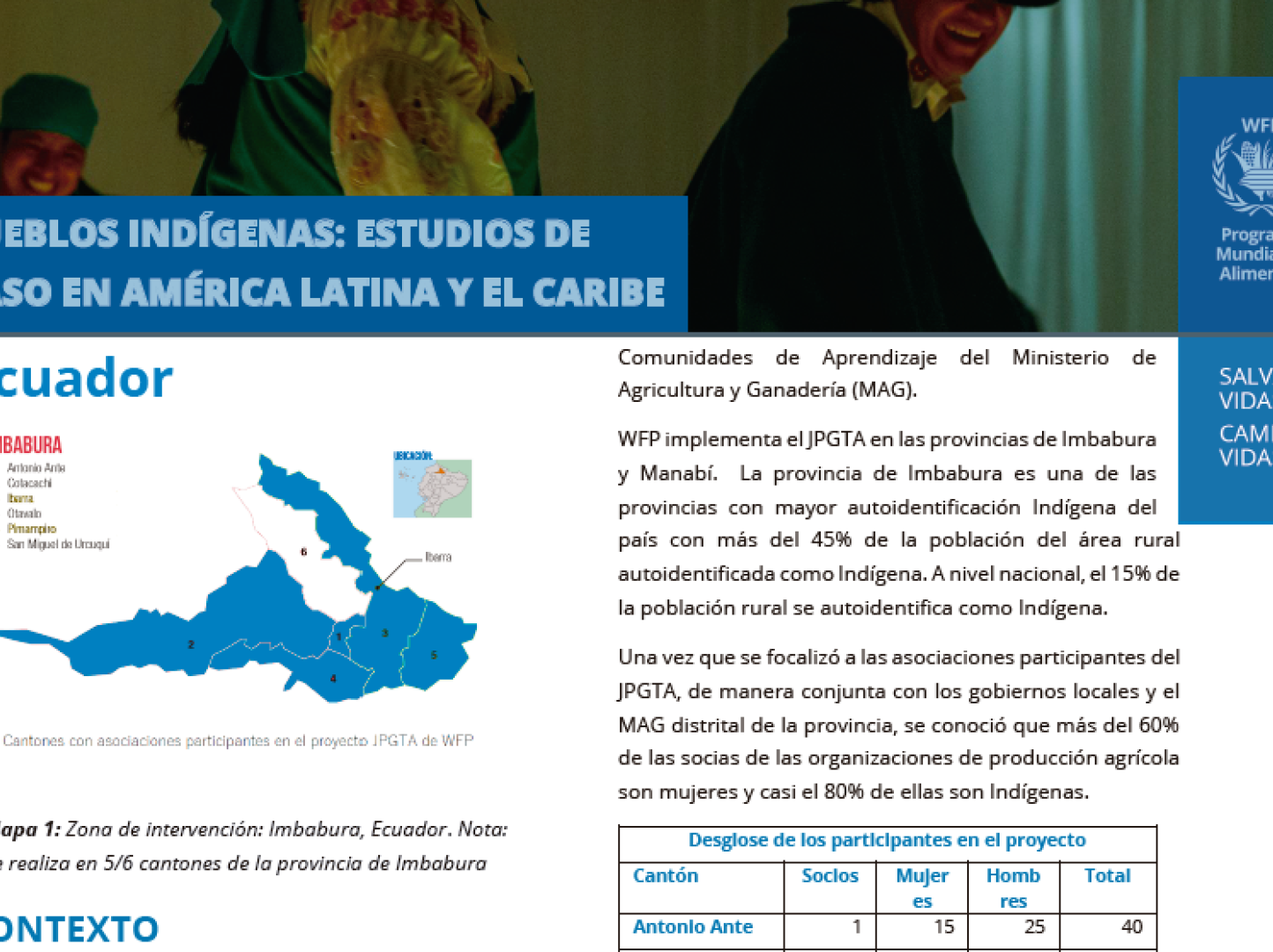

A 2,700 metros de altitud, se tiene una vista impresionante del Lago Yahuarcocha, rodeado de varias montañas y picos de volcanes. Pero la belleza del paisaje contrasta el trágico pasado. Yahuarcocha significa “Lago de Sangre” en idioma kichwa, recibiendo su nombre de la gran masacre indígena (aproximadamente en 1487) cuando, según se relata, los cuerpos de decenas de miles de indígenas asesinados por el poder Inca fueron arrojados al fondo de la laguna, pintando sus colores de rojo.Pero hoy, en esta tarde soleada mientras visito Imbabura, esta laguna creada por el derretimiento de los glaciares brilla de color verde, mientras las colinas se reflejan en su superficie. Aquí convergen complejos volcánicos como Imbabura, Mojanda, Cotacachi – Cuicocha y Chachimbiro, con lagos o lagunas prácticamente en todos los cantones; cascadas, nacimientos de agua, diferentes zonas climáticas y atractivos geomorfológicos.Me acompañan mis colegas del Equipo de País de la ONU, en nuestro retiro de planificación anual, que reúne a representantes de las 24 agencias, fondos y programas que operan en Ecuador. Hoy estamos visitando proyectos en la provincia, para comprender mejor cómo las Naciones Unidas en Ecuador están trabajando con las autoridades locales para promover el desarrollo sostenible.Reunirse en Imbabura es pertinente. La provincia, al ser un punto medio entre la Costa, el Oriente, la capital nacional, Quito, y la frontera con Colombia, ha servido desde la antigüedad como zona de encuentro entre culturas, artesanías, comerciantes y eventos con connotaciones religiosas. La provincia también es conocida por sus contrastes poblacionales: de los 470.000 habitantes, el 65,7% son mestizos, el 25,8% son indígenas (incluidos caranquis, cayambis, otavalos, zuletas, natabuelas...), el 5,4% son afroecuatorianos y el 3,1% son blancos o de otros grupos.Un Geoparque Mundial de la UNESCO Estas características únicas de Imbabura han sido reconocidas en todo el mundo ya que, en abril de 2019, toda la provincia fue designada Geoparque Mundial por la UNESCO, el primer parque de este tipo en Ecuador. Esto representa un reconocimiento a su relevancia geológica internacional, así como un reconocimiento a la diversidad cultural y los innumerables atractivos naturales que existen a lo largo del territorio.Los Geoparques Mundiales de la UNESCO se gestionan bajo un concepto holístico de conservación y ayudan a recuperar la conexión entre las personas y el patrimonio geológico como herramienta para el desarrollo sostenible. Esto incluye crear conciencia y comprensión sobre los desafíos globales, como el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de los riesgos relacionados con los desastres naturales. Se establecen a través de un proceso ascendente que involucra a las autoridades y partes interesadas locales y regionales, quienes juntos desarrollan una estrategia integral para satisfacer las necesidades de las comunidades locales y al mismo tiempo mostrar y proteger el patrimonio geológico del área.En nuestra visita a La Estelita -uno de los geositios dentro del Geoparque- nos acompañan autoridades provinciales que explican la importancia de la designación. Nos cuentan cómo ser un Geoparque Mundial de la UNESCO les ha ayudado a apoyar el desarrollo sostenible a través de la conservación, la educación y el turismo basado en la naturaleza. Las acciones incluyen la conservación integral del patrimonio geológico, natural, arqueológico y cultural, la promoción del turismo responsable, la formación de habilidades y la creación de empleo para las comunidades locales, así como la integración de la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la revitalización cultural en los planes de desarrollo local. Una gran ayuda para Imbabura ha sido la capacidad de trabajar en redes regionales y globales con los otros 194 geoparques mundiales de la UNESCO en 48 países, para aprender buenas prácticas sobre cómo promover el desarrollo sostenible y la conservación geológica en su territorio. El Geoparque Imbabura cuenta con la tarjeta verde que lo acredita como Geoparque Mundial de la UNESCO hasta el 31 de diciembre de 2026 y la revalidación está supeditada al compromiso de las autoridades locales y sus socios (grupos comunitarios, proveedores turísticos, pueblos indígenas, universidades locales) para continuar implementando acciones que apoyen al Geoparque.El papel de los gobiernos locales en la promoción de la Agenda 2030 Al acercarse el año 2030, se reconoce cada vez más que la acción local es clave para garantizar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son globales, se estima que casi el 65 por ciento de las metas de los ODS no pueden alcanzarse sin la participación de los gobiernos locales y regionales. En la mayoría de los países, estas instituciones son responsables de coordinar y brindar servicios básicos, fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de las comunidades locales.Dentro de la ONU, hablamos de la “localización de los ODS” como el proceso de tomar en cuenta los contextos subnacionales en el logro de la Agenda 2030, desde el establecimiento de objetivos y metas, hasta la determinación de los medios de implementación y el uso de indicadores para medir y monitorear el progreso. Existen varias iniciativas y programas de este tipo en marcha en el Ecuador.Por ejemplo, ONU Hábitat está implementando Ciudades ODS en varias ciudades de Ecuador. Se trata de una iniciativa global que anima a las ciudades a aprovechar su propio potencial y acelerar la consecución de los ODS. ONU Hábitat trabaja con las autoridades municipales para fortalecer las capacidades institucionales, garantizar una gobernanza y planificación inclusivas, finanzas municipales y prestación de servicios.De igual forma, el PNUD ha apoyado a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en la elaboración de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, asegurando una planificación acorde a los ODS y la implementación de la Agenda 2030. A nivel nacional, se ha trabajado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para desarrollar la metodología del Plan Estadístico Territorial, que tiene como objetivo identificar brechas de datos para el seguimiento de los ODS a nivel local y fortalecer las capacidades locales para medir los logros. Esto permitirá a las autoridades locales presentar informes voluntarios sobre el progreso hacia los ODS, las llamadas Revisiones Locales Voluntarias (VLR). Si bien los VLR no tienen estatus oficial, el proceso de realización de estas revisiones subnacionales ayuda a estimular el compromiso con la Agenda 2030 y promueve la implementación de los ODS en general. Los VLR también pueden ayudar a reforzar la coherencia vertical y complementar y contribuir a las revisiones nacionales voluntarias de la implementación de los ODS. Hasta el momento en Ecuador, con el apoyo de agencias de la ONU, la ciudad de Cuenca y la provincia de Manabí han presentado VLRs y a nivel nacional Ecuador presentará su tercer Examen Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York en julio de 2024.Apoyando el desarrollo en ImbaburaEn el caso de Imbabura, existe un fuerte compromiso de contribuir al desarrollo nacional desde el nivel local. Conversando con el Prefecto de Imbabura, Richard Calderón, destacó la importancia de mantener la declaratoria del Geoparque como primera responsabilidad de su administración. Señaló que existe una fuerte voluntad de cooperar con todos los niveles de gobierno y con la cooperación internacional en pos del desarrollo sostenible e identificó las zonas rurales de la provincia como las zonas donde se concentran los mayores problemas sociales, especialmente en las comunidades indígenas. “Es necesario mejorar la productividad y el valor agregado en la agricultura, así como brindar apoyo a las asociaciones de mujeres y a los jóvenes rurales. Es importante trabajar con autoridades locales como alcaldes y prefectos para que puedan dar una visión desde el nivel local, identificando tanto problemas como oportunidades”.Durante nuestra visita a Imbabura vemos varios ejemplos de cómo la ONU está apoyando a las autoridades locales en su trabajo sobre el desarrollo sostenible, en línea con las prioridades declaradas por el Prefecto. En el sector La Esperanza, al sur de Ibarra, visitamos el huerto de la productora Rosa Tabango, participante del Programa Conjunto sobre Enfoques Transformadores de Género para la Inocuidad de los Alimentos y la Nutrición, implementado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El proyecto se centra en fortalecer las capacidades productivas de las mujeres rurales y el acceso a servicios y mercados, contribuyendo así a reducir las barreras y las brechas de género en la agricultura familiar campesina. Con el apoyo financiero de la Unión Europea, las agencias de la ONU han estado trabajando con la Prefectura de Imbabura, el GAD de Tosagua y asociaciones de productores para crear conciencia sobre normas sociales dañinas y promover estrategias transformadoras para combatir la desigualdad de género a través de la comunicación para el cambio social y de comportamientos. Esto es importante en Ecuador, ya que la desigualdad de género es más profunda en las zonas rurales. Una de cada tres mujeres que trabajan en la agricultura no tiene ingresos propios y sólo el 25% de las mujeres rurales son propietarias de la tierra que cultivan. El proyecto tiene como objetivo promover la implementación de la Estrategia Agropecuaria para las Mujeres Rurales, que fue elaborada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas.Rosa y las otras mujeres con las que nos reunimos confirman que el proyecto las ha hecho más conscientes de las desigualdades que enfrentan en sus comunidades rurales y que ha ayudado a fortalecer sus roles y poder de toma de decisiones dentro de la asociación de agricultores. También han recibido apoyo para ampliar, diversificar y comercializar su producción, aumentando así sus ingresos y mejorando la vida de sus familias.Promoción de la integración y la cohesión socialTambién visitamos proyectos que muestran el compromiso de las autoridades locales para apoyar a los recién llegados a sus comunidades. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado en el Comedor Municipal de Ibarra, gestionado por el GAD de la ciudad, con el apoyo de ACNUR y WFP. Aquí los refugiados y migrantes recién llegados o que se encuentran en tránsito, así como los ecuatorianos en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, reciben una comida caliente y nutritiva. También pueden recibir ayuda para acceder a protección y servicios básicos proporcionados por otros actores nacionales como la Defensoría del Pueblo, o apoyo sobre cómo solicitar el proceso de regularización iniciado por el Gobierno en 2022. Se presta especial atención a los grupos vulnerables, un espacio recreativo de atención especializada se mantiene para niñas, niños y adolescentes, y ACNUR ha capacitado al personal municipal sobre cómo detectar y gestionar casos sospechosos de explotación y abuso sexual. Personal del Municipio de Ibarra nos comenta que el Comedor también ayuda a fortalecer la cohesión social en las comunidades. Por ejemplo, a través del socio FUDELA, el programa Campeón Comunitario trabaja con el arte, el deporte y la música como una forma de integrar positivamente a niños, niñas y jóvenes, sean locales o en movilidad humana, para que puedan ser futuros líderes en sus comunidades. La hospitalidad de Imbabura ha hecho que muchas personas en movilidad humana hayan decidido quedarse en la provincia. Esto es bien recibido por las autoridades ya que el gran flujo de inmigración ayudó a contrarrestar la baja tasa de natalidad de la provincia (1,8%). Por la tarde visitamos una actividad en el marco del proyecto conjunto de la ONU financiado por el Fondo Fiduciario Multisocio para Migración, destinado a promover la inclusión económica de la población en movilidad humana y comunidades de acogida, con especial énfasis en mujeres y jóvenes. En el marco del proyecto, la OIM, el PNUD y ONU Mujeres realizaron un estudio para identificar oportunidades en el mercado laboral y brechas en la contratación de personas en movilidad humana, y trabajaron con el sector privado y los gobiernos locales para aumentar el acceso al empleo formal y a oportunidades de trabajo decente. También han asesorado sobre trámites de visas y requisitos de regularización migratoria como instrumento para promover la inclusión social y económica, y reducir la vulnerabilidad.Los emprendedores han recibido capacitación sobre cómo crear planes de negocios, educación financiera, digitalización y marketing, y algunos incluso recibieron capital semilla para llevar su negocio a otro nivel. Las consideraciones de género también han estado en el centro de este proyecto y las capacitaciones han incluido componentes sobre la prevención de la violencia en el lugar de trabajo, los derechos laborales y el empoderamiento de las mujeres. Al reconocer que la falta de servicios de cuidado infantil impedía que las madres participaran efectivamente en el mercado laboral, las agencias de la ONU también ayudaron a fortalecer dos servicios comunitarios y locales de cuidado infantil para apoyar la participación de madres y padres en actividades económicas y ofrecer oportunidades de empleo a la población. Se trata de una contribución importante a lo que se conoce como economía del cuidado, que cada vez se reconoce más como fundamental para cerrar la brecha de género, al valorar adecuadamente las contribuciones sociales y económicas de los cuidadores, e integrar la atención en la formulación de políticas macroeconómicas.Al recorrer la feria instalada en el patio, quedo impresionada por la variedad de productos y la creatividad de los participantes en el proyecto. Desde plantas y macetas hasta extensiones de cabello y chimeneas se exhiben con orgullo en los stands, un gran aporte a la diversidad étnica, cultural y productiva de Imbabura. Darling Lema, una migrante de Venezuela, quien hace parte de la Cámara de Artesanos de San Lorenzo y tiene su actividad económica en Ibarra, habla de cómo el apoyo del proyecto de la ONU ha cambiado las reglas del juego para hacer crecer su negocio, pero también cómo ha promovido su integración social y cultural. El riesgo de sufrir discriminación y racismo se ha reducido, ya que en el marco del proyecto agencias de la ONU han trabajado con gobiernos locales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para generar y difundir materiales para reducir la xenofobia a través de redes sociales, piezas audiovisuales, cuñas de radio y televisión. Consejo Asesor de Gobiernos Locales y Regionales del Secretario General de la ONUMientras concluimos nuestra apretada agenda de visitas de campo y regresamos a la hacienda donde el equipo de la ONU pasará la noche, reflexiono sobre cuán crítico es el trabajo de las autoridades locales para promover acuerdos y estándares internacionales, abarcando desarrollo sostenible e igualdad de género, inclusión social, acción climática, la nueva agenda urbana y derechos humanos. El Secretario General de la ONU, António Guterres, subrayó el compromiso de la ONU de trabajar con estos actores cuando en 2023 lanzó su Grupo Asesor sobre Gobiernos Locales y Regionales. El Grupo Asesor servirá como mecanismo para captar contribuciones de partes interesadas subnacionales y mejorar la coordinación y colaboración entre ciudades, regiones, naciones y procesos internacionales, para apoyar el cumplimiento de los ODS con impacto, escala y velocidad. Se espera que el Grupo produzca un conjunto de recomendaciones con orientación estratégica en el período previo a la importante Cumbre del Futuro, que la ONU convocará en septiembre de 2024.Ecuador se enorgullece de contar con su propia representante en el Consejo Asesor, Paola Pabón, Prefecta de Pichincha y Presidenta del CONGOPE, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador, liderará un proceso participativo de múltiples partes interesadas para recopilar aportes antes de la Cumbre del Futuro.Para Ecuador esto representa una gran oportunidad para promover el ya fuerte compromiso de las autoridades a nivel provincial, municipal y parroquial para promover el desarrollo sostenible y mejorar la vida de sus comunidades. Como ONU en Ecuador, estamos orgullosos de continuar apoyando su importante trabajo y garantizar que los gobiernos locales y regionales sigan siendo el centro de la Agenda 2030.

1 / 5

Historia

26 diciembre 2023

El cuaderno de la Coordinadora Residente: la necesidad de construir paz

“Una isla de paz en un mar de caos”, así me describieron el Centro Polifuncional ZUMAR. Con una extensión de 33 km2 al noreste de Guayaquil, esta es una descripción adecuada para un centro que ofrece una multitud de servicios destinados a mejorar la calidad de vida de la población de Bastión Popular, con especial enfoque en niños, mujeres y jóvenes. Bastión Popular es conocido como un barrio marginado con altos índices de pobreza, viviendas inadecuadas, hacinamiento y falta de acceso a sistemas adecuados de agua y saneamiento. En ZUMAR, los miembros de la comunidad pueden acceder a servicios de salud, realizar actividades deportivas y culturales, asistir a capacitaciones y adquirir habilidades para el sustento, todo de forma gratuita.

Es una mañana calurosa de mediados de octubre y algunos de los empleados del Centro me invitan a hacer un recorrido. Me hablan del importante papel que desempeña ZUMAR, particularmente porque los problemas de Bastión Popular han seguido creciendo con el aumento sin precedentes del crimen y la violencia en Ecuador. Impulsado por el narcotráfico y el crimen organizado, este país anteriormente pacífico se ha transformado en los últimos dos años en el país más violento de América Latina, por encima de Venezuela y Honduras. Se proyecta que el país termine el año con una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. La delincuencia está afectando a todos los sectores de la sociedad, las empresas son objeto de robos o son extorsionadas para pagar vacunas a cambio de protección, los hospitales han sido atacados y los niños están abandonando sus estudios porque las escuelas ya no se consideran espacios seguros.

Barrios como Bastión Popular que forman parte de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) están en el centro de la nueva ola criminal. Por su proximidad a puertos internacionales, el barrio se ha convertido en un campo de batalla para bandas criminales organizadas que buscan tomar el control de lucrativas rutas de tráfico. Los transeúntes inocentes de la comunidad a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado. Apenas unas semanas antes de mi visita, y muy cerca a ZUMAR, una niña de 7 años murió en un tiroteo desde un vehículo y un aspirante jugador de ecuavoley fue asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta.

A medida que cambia el contexto en Ecuador, también la ONU está llamada a cambiar sus operaciones. De hecho, estoy visitando ZUMAR para asistir al lanzamiento de un nuevo proyecto de la ONU financiado por el Fondo de Consolidación de la Paz de la ONU. El proyecto “Capacidades para la paz, la seguridad y la reducción de la violencia en el Ecuador” tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad civil a nivel nacional y local para la prevención y gestión del conflicto social y la construcción de la paz, con perspectiva de género y de derechos humanos. Ha sido implementado por tres agencias de la ONU, el PNUD, la ONUDC y ONU Mujeres desde principios de año y ya ha logrado algunos resultados prometedores.

Por ejemplo, a nivel central, las agencias de la ONU han trabajado con el Ministerio de Gobierno para realizar un análisis participativo del conflicto en Ecuador y con la Policía Nacional para desarrollar una metodología para fortalecer el análisis cualitativo del crimen y la violencia. A nivel local, y con foco en las zonas más afectadas por la criminalidad de Guayaquil, Durán y Milagro, agencias de la ONU han brindado apoyo técnico a autoridades municipales para la construcción de planes cantonales de seguridad ciudadana. Gracias a talleres participativos de mapeo de conflictos, la creación de una caja de herramientas, protocolos y hojas de ruta, el proyecto ha ayudado a fortalecer la gobernanza local de la seguridad ciudadana y promover el diálogo y el consenso entre Estado y sociedad civil. También se han fortalecido las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para que puedan ejercer mejor su papel como facilitadoras del diálogo, una forma importante de prevenir tensiones sociales.

La importancia de fortalecer el tejido social y las estructuras comunitarias me la destaca Fernando Bastias Robayo, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, quien asistió al evento de lanzamiento en ZUMAR. Me dice que las organizaciones criminales han ido penetrando progresivamente en las comunidades locales, desplazando a las instituciones del Estado y ahora controlan el territorio e incluso instituciones como las prisiones. El trabajo de los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios se ha vuelto aún más peligroso, y muchos de ellos son atacados o asesinados, lo que está contribuyendo a una peligrosa reducción del espacio cívico. Lamentablemente, teme que la respuesta nacional desplegada, como los sucesivos estados de emergencia y el despliegue de militares, no haya logrado abordar adecuadamente la violencia y, en algunos casos, la haya empeorado al promover dinámicas de exclusión y segregación.

Fernando sostiene que el abandono del Estado, la paulatina reducción del gasto social y la falta de oportunidades laborales formales han dado un terreno fértil para que las organizaciones criminales se establezcan en barrios económicamente deprimidos. Los jóvenes corren un riesgo especial, en particular el 18,5 % de aquellos que actualmente ni estudian ni trabajan. Niños de tan sólo 12 años son reclutados u obligados a formar parte de pandillas y se les asignan tareas que van desde servir como vigilantes o “campanas”, vender drogas en los mercados locales, cobrar dinero de extorsión o incluso cometer delitos violentos. Confirmó que en el país existen “escuelas de sicarios” y que los niños y adolescentes suelen ser víctimas de la violencia. Entre 2018 y 2022, el incremento de homicidios de menores de 18 años fue de un 531%.

El proyecto PBF ha reconocido la importancia de trabajar con los jóvenes, como actores fundamentales en la construcción de la paz, como se describe en la Agenda de la ONU para la juventud, la paz y la seguridad. Por ejemplo, agencias de la ONU han apoyado a la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE) en el establecimiento de espacios de paz para desarrollar capacidades juveniles en el manejo pacífico de conflictos y prevenir el reclutamiento forzado de jóvenes. También han implementado la iniciativa “Juega Vive”, que tiene como objetivo promover el deporte para prevenir el delito y promover la resiliencia en jóvenes en situación de riesgo. Bajo esta iniciativa, entrenadores y docentes deportivos se han capacitado en habilidades para la vida, relaciones interpersonales y resolución de conflictos y a su vez están replicando la metodología con grupos de jóvenes y adolescentes guayaquileños. También se realizaron talleres con jóvenes y líderes comunitarios para construir una estrategia que interrumpa el discurso de odio y la discriminación y la ONU apoyó el primer Encuentro de Jóvenes por la Paz y la Seguridad con más de 100 representantes de organizaciones de adolescentes y jóvenes.

Y en el evento en ZUMAR se evidenció el fuerte compromiso de la juventud para trabajar por la paz y la seguridad con la actuación de la agrupación “Batucada Popular de Guayaquil”. Este grupo está formado por más de 100 jóvenes bateristas, “batuqueros” de barrios vulnerables de la ciudad, que utilizan sus instrumentos como forma de resistencia sonora en el espacio público. La música del grupo llenó de energía a los participantes asistentes, incluso cuando el calor de la tarde invadía el Centro ZUMAR.

Otro grupo muy afectado por el aumento de la delincuencia y la violencia son las mujeres y las niñas. Según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, a nivel nacional, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En el periodo de 1 de enero al 15 de noviembre de 2023, se han producido 277 muertes violentas de mujeres por razones de género, de las cuales al menos 150 han ocurrido en contextos criminales. En promedio, ocurre un feminicidio cada 27 horas en el país y las mujeres y niñas corren cada vez más riesgo de ser reclutadas por grupos criminales, muchas de ellas para ser utilizadas como esclavas sexuales.

Desde 2020, junto con la Unión Europea, tres agencias de la ONU (ONUMUJERES, UNFPA y PNUD) han estado implementando la Iniciativa Spotlight destinada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es un programa multifacético que trabaja para reforzar el marco normativo y político relacionado con la violencia de género, fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de la sociedad civil, así como mejorar la disponibilidad de datos y servicios para los sobrevivientes de violencia de género. Trabajando con organizaciones de medios y radio comunitarias, Spotlight también ha promovido el cambio de normas y comportamientos, combatiendo los estereotipos de género dañinos y el lenguaje sexista para prevenir más violencia. El éxito de la Iniciativa Spotlight ha sido ampliamente reconocido y en 2024 se lanzará una segunda fase del programa con el apoyo continuo de la UE y de nuevos socios.

He tenido muchas oportunidades de ver el trabajo de la Iniciativa Spotlight. He visitado casas de acogida que brindan servicios administrativos, legales y psicosociales a mujeres y niños y escuché las valientes historias de los sobrevivientes. Me he reunido con autoridades nacionales para discutir el establecimiento del Registro Único de Violencia, una herramienta que recopila datos sobre violencia contra las mujeres y activa acciones de alerta temprana de 9 instituciones nacionales que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y he disfrutado de la actuación de la famosa artista Black Mama quien, con la canción #EseTipoNo, apoyó la campaña de comunicación preventiva Spotlight dirigida a cuestionar patrones socioculturales que reproducen la violencia y proponer la generación de nuevos modelos de relación.

Sin embargo, los momentos más memorables y conmovedores han sido aquellos compartidos con familiares de mujeres víctimas de femicidio. Flores en el Aire es una actividad de Spotlight que trabaja con estas familias para recuperar la historia de femicidios ocurridos en todo el país. A través de un proceso participativo de cartografía social, Flores en el Aire rescata las voces de las víctimas y sus familiares, honrando sus vidas a través de la recuperación de la memoria, como parte de la reparación simbólica y la sensibilización sobre este horrible crimen.

Mientras concluimos el evento de lanzamiento, pienso en estas mujeres. Pienso en las cerca de 7.600 personas que han sido víctimas de una violencia sin sentido este año y en los millones de personas que viven con miedo en barrios como Bastión Popular. En este momento de celebración, la dura realidad fuera de los muros del Centro ZUMAR puede parecer una realidad lejana, pero sé que aún queda mucho camino por recorrer.

Es necesario que haya una estrategia integral para luchar contra el crimen organizado y las drogas, políticas públicas e instituciones fortalecidas para la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos, así como una inversión importante en programas sociales para abordar los factores subyacentes, como la pobreza, falta de empleo, brechas en el acceso a la educación y necesidades básicas insatisfechas. Y debe ser un esfuerzo de toda la sociedad, que involucre a instituciones nacionales y locales, academia, la sociedad civil, las mujeres y los jóvenes, así como la cooperación internacional, como la ONU. Me alienta ver que como punto final de la agenda en nuestro evento de lanzamiento del proyecto PBF en Guayaquil, todos los participantes están invitados a firmar un colorido mural, como señal de nuestro compromiso mutuo para trabajar juntos, para prevenir y erradicar la violencia en Ecuador.

1 / 5

Historia

19 septiembre 2023

El cuaderno de la Coordinadora Residente: las emergencias y los desastres

Es el 19 de junio y estoy en la Unidad Educativa Fausto Molina, en el barrio Codesa de Esmeraldas. Me encuentro hablando con Hermencia Benites, madre de tres hijos. Dos semanas antes, Hermencia fue una de las 15.000 personas afectadas por las intensas lluvias que azotaron Esmeraldas, provocando desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en seis cantones de la provincia. Según evaluaciones oficiales de necesidades, más de 3.000 casas quedaron inundadas y varias instituciones educativas y centros de salud sufrieron daños.

La Unidad Educativa Fausto Molina resistió las lluvias pero el aula en la que nos encontramos no está llena de alumnos y pupitres como sería de esperar. Bajo el liderazgo del municipio, se ha convertido en un albergue de emergencia para las familias afectadas, que aquí pueden obtener comida, un techo sobre sus cabezas y un colchón para dormir. Varias agencias de la ONU y ONGs han apoyado el esfuerzo: el PMA con bonos para comprar alimentos, el ACNUR con colchones y kits de albergues y el UNFPA con atención psicosocial y capacitación para prevenir la violencia sexual y de género.

Un país propenso a los desastres

El destino de Hermencia y su familia no es único. Ecuador ocupa el puesto 76 entre los países con mayor propensión a sufrir crisis y desastres en el mundo y es el tercero más alto de América Latina y el Caribe, ubicándose detrás de Perú y Haití. Sólo entre enero de 2020 y mayo de 2021, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró más de 7.400 eventos peligrosos. Con el impacto del cambio climático también han aumentado la frecuencia, intensidad y severidad de los desastres naturales. Se estima que para 2025 las pérdidas económicas en Ecuador provocadas por eventos climáticos extremos relacionados con el cambio climático podrían alcanzar los 5.600 millones de dólares.

Si bien los efectos de las crisis y los desastres afectan a toda la población, son más adversos en poblaciones que viven en pobreza o pobreza extrema. Esto incluye a las nacionalidades y pueblos indígenas que dependen más de la agricultura, la pesca y la caza para su sustento, y a las personas que viven en zonas rurales donde el acceso a los servicios básicos es limitado.

Según estudios del UNFPA y UNICEF, las mujeres y los niños también tienen mayores vulnerabilidades, debido a su limitada participación en la toma de decisiones y el escaso control de los activos, además del riesgo de abuso y violencia de género, que tiende a aumentar durante los desastres a medida que las redes sociales colapsan. Más allá del trauma y el daño inmediatos causados por la exposición a los desastres naturales, los niños también pueden sufrir déficit físicos, psicológicos y educativos a largo plazo, en particular con el cierre de colegios y centros infantiles.

El colegio Fausto Molina ya lleva dos semanas cerrado, impidiendo el acceso a 1.700 estudiantes. Como la mayoría del cuerpo de estudiantes provienen de barrios con dificultades socioeconómicas, como Los Mangos y 24 de Mayo, las clases virtuales y el aprendizaje remoto simplemente no son posibles. Durante la pandemia, los estudiantes de Fausto Molina estuvieron esencialmente sin educación durante dos años. El rector del colegio, Paúl Escobar, nos cuenta que han desarrollado un plan de continuidad educativa, que esperan permita a los estudiantes regresar pronto a clases de forma progresiva, al menos unos días a la semana. Destaca la importancia de ofrecer educación para restaurar una sensación de normalidad y proteger a los niños de un entorno cada vez más difícil, donde el aumento de la violencia y la inseguridad ha incrementado el riesgo de reclutamiento en organizaciones criminales.

La complejidad de la acción humanitaria

Más tarde ese mismo día, durante mis reuniones con los equipos locales de la ONU, los socios operativos y las autoridades a cargo de la respuesta, se me explica la complejidad de la entrega de asistencia de emergencia en el contexto actual. Los mecanismos de resiliencia de la población local son bajos, debido a la sucesión de crisis de los últimos años, y a que las autoridades locales recién instaladas tienen capacidades y recursos limitados para atender las necesidades. También es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades centrales y locales, en línea con el Sistema Nacional Descentralizado para la Gestión de Riesgos, así como con las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para garantizar la claridad de las funciones y responsabilidades.

Si bien muchas personas ya se han beneficiado del Bono Humanitario Alimentario del sistema nacional de protección social, el cual está administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las lagunas en el registro social dificultan llegar a todos los afectados de manera oportuna. Otros grupos, como los refugiados y migrantes colombianos y venezolanos, también están excluidos de esta red de seguridad. Un funcionario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos me confirma que un desafío particular es calificar para el bono de vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ya que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos informales, sin escrituras ni títulos de propiedad. A dos semanas de la emergencia, solo cuatro familias han recibido este bono. Esto complica la implementación de una estrategia de salida para los ocho albergues de emergencia. Algunos de los cuales, enfrentan amenazas o desafíos operativos debido al volátil contexto de seguridad y la presencia de bandas armadas. Y flotando como una nube oscura sobre todas nuestras conversaciones, está la amenaza inminente de una emergencia aún mayor en los próximos meses: la llegada de El Niño.

El Niño

El Niño es un patrón climático que ocurre de manera irregular (en promedio cada 2 a 7 años) en el que las temperaturas de la superficie del Océano Pacífico se vuelven más cálidas de lo normal. Uno de los efectos más notables de El Niño en Ecuador, es el aumento de las precipitaciones, particularmente en las regiones costeras. Lo que provoca inundaciones y deslizamientos de tierra, a menudo con consecuencias desastrosas. Se estima que entre 1997 y 1998 en Ecuador, El Niño costó la vida a al menos 286 personas, dejó a unas 30.000 personas sin hogar, y aumentó los riesgos para la salud derivados de enfermedades infecciosas como la malaria, la diarrea y el cólera. Una proporción mucho mayor de la población se vio afectada por pérdidas de ingresos o desempleo cuando las tierras agrícolas se inundaron, la industria pesquera se vio afectada y la infraestructura quedó destruida. Las pérdidas económicas ascendieron a 2.869,3 millones de dólares, alrededor del 17% del PIB, y la economía del país cayó un 2,8%.

Expertos tanto del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (INOCAR) como de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, una agencia especializada de la ONU), estiman que existe entre un 90% y un 96% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño afecte significativamente al Ecuador. Algunas de las consecuencias serán las fuertes lluvias, que comenzarían en octubre de 2023 y podrían extenderse hasta junio de 2024. Pero esta vez se espera que el país esté mejor preparado para gestionar la crisis. Ya en junio, el presidente Guillermo Lasso declaró como “prioridad nacional la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación” ante la amenaza de El Niño. Por su parte, el 19 de septiembre de 2023 la SNGR emitió la alerta naranja, advirtiendo que alrededor de 1,5 millones de personas y 300.000 hogares podrían verse afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Planificación de contingencias y el equipo humanitario de país de la ONU

El sistema de las Naciones Unidas también está dispuesto a desempeñar su papel. Trabajando en el marco del Equipo Humanitario de País (EHP), que también incluye socios del movimiento de la Cruz Roja y ONG internacionales, en junio se inició un intenso ejercicio de planificación de contingencias, con asistencia técnica de OCHA. En caso de que se solicite asistencia internacional, el objetivo del trabajo del EHP es complementar la respuesta nacional con asistencia humanitaria. Centrándose en las poblaciones más vulnerables y de difícil acceso para salvar vidas, minimizar los efectos negativos y apoyar su recuperación. El EHP trabaja bajo los principios humanitarios de humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad, promoviendo siempre un enfoque de derechos humanos, género y cultura.

Los actores del EHP han identificado acciones prioritarias para todos los sectores humanitarios, incluida la seguridad alimentaria, el agua/saneamiento, la educación, la salud, los albergues temporales, la logística y la protección. Para la fase preparatoria, la atención se centra en fortalecer la coordinación y la planificación con los ministerios competentes, brindar capacitación a los socios gubernamentales, desarrollar protocolos para las evaluaciones de necesidades y apoyar los sistemas de alerta temprana y campañas de comunicación para el público. Para la fase de respuesta, las actividades incluirán apoyo a las evacuaciones, establecimiento y gestión de albergues, asegurando la continuidad de los servicios esenciales de salud, educación y agua/saneamiento y prevención y respuesta a la violencia sexual y de género. El EHP está preparando bienes y equipos para poder proporcionar alimentos urgentes o asistencia en efectivo/bonos, kits de higiene y kits para bebés a las personas afectadas y también brindará apoyo a las pequeñas y medianas empresas con entrega de suministros, capacitación y rehabilitación de infraestructura productiva.

Reducir el riesgo futuro de desastres

Trabajando con un enfoque al largo plazo, la ONU también ha estado apoyando a Ecuador con la adopción e implementación de estrategias en línea con el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. En 2022, por ejemplo, el PNUD apoyó a comunidades locales para que estuvieran mejor preparadas y fueran más resilientes ante los desastres gracias a la mejora de los sistemas hídricos, una mejor comprensión de los peligros volcánicos y la formación de comités comunitarios de gestión de riesgos. El PMA ayudó a fortalecer el Sistema de Alerta Temprana Volcánica instalando sirenas alrededor de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, y diseñando medidas de protección de los medios de vida para evitar inundaciones y deslizamientos de tierra. Varias agencias han proporcionado asistencia técnica para el desarrollo de un sistema de protección social que reaccione ante las emergencias, y para fortalecer el marco normativo con una Ley integral sobre gestión de desastres. Ecuador es también uno de los países focales para el “Early Warning For All”, iniciativa lanzada por el Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, en 2022. Implementada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la OMM, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Federación Internacional, el objetivo es que todas las personas en la Tierra estén protegidas por sistemas de alerta temprana para 2027, una medida que se espera reduzca los daños causados por desastres en un 30%.

Trabajando juntos

Para el pueblo de Esmeraldas, ese apoyo no llegará lo suficientemente pronto. Al hablar con altas autoridades de la capital provincial, en la última reunión de mi misión, comparten su preocupación por el potencial impacto de El Niño, dada la vulnerabilidad de sus territorios. ”Tenemos una emergencia de seguridad, financiera y ambiental en nuestras manos. Pero de momento no tenemos nada. La ONU es un aliado estratégico para nosotros. Ayúdanos para que al menos tengamos algo”.

Las palabras de las autoridades locales permanecieron conmigo cuando regresé a Quito ese mismo día. Habiendo comenzado mi carrera trabajando en las agencias humanitarias de la ONU, sé que cualquier emergencia es caótica y yo también me preocupo por el impacto de El Niño. Pero también sé que en cualquier emergencia la coordinación, la planificación y las acciones preventivas son claves. Trabajando juntos; autoridades nacionales y locales, socios de las Naciones Unidas y ONG, comunidad internacional, sector privado y comunidades afectadas; podemos salvar vidas, reducir los daños y garantizar la recuperación. Tengo la esperanza de que a través de nuestros esfuerzos concertados y con voluntad política, la gente de Esmeraldas y otras provincias del Ecuador recorrerán un largo camino para superar el desafío de El Niño y reducir el riesgo de futuras emergencias.

1 / 5

Historia

14 septiembre 2023

“Pasar de la enfermología hacia una visión integral de la salud”

El evento se llevó a cabo con la finalidad de contribuir con el diálogo sobre los sistemas públicos de salud en el Ecuador, oportunidades e innovaciones.

Este contó con la participación del Dr. José Ruales, Ministro de Salud de Ecuador; la Arq. Leticia González, Jefa de Programas de UNOPS para la región Andina; la Dra. Ana Lucía Torres, Directora del Instituto de Salud Pública ISP de la Universidad Católica, entre otras instituciones.

"En Ecuador, tenemos un déficit de 4 mil camas, un 20% de desnutrición crónica infantil y pobreza. En los próximos años, necesitaremos aumentar inversiones en salud, en equipamiento e infraestructura hospitalaria. Por esto, lo que planteamos como Ministerio es pasar del discurso a la acción, de la enfermología hacia la prevención”

- José Ruales, Ministro de Salud de Ecuador

Además, el Ministro explicó que una política de Estado, para lograr alcanzar el ODS # 3 relacionado con la Salud y el Bienestar, debe reorientar sus esfuerzos hacia modelos más integrales de forma intersectorial, ya que esto no es algo que compete solo a una entidad, sino que es multisectorial.

“Uno/a de cada cuatro latinoamericanos/as, carece de acceso a la atención básica de salud. En la mayoría de los países de la región, el gasto en salud es insuficiente; los sistemas de salud son fragmentados. Actualmente, existe una debilidad de los servicios preventivos de salud (Atención Primaria), la falta de personal de salud y una distribución desequilibrada respecto al panorama epidemiológico y geográfico. Finalmente, las inversiones en infraestructura y equipamiento de salud son ineficientes”.

-Leticia González, Representante de UNOPS

Por su parte, la Dra. Ana Lucía Torres, Directora del Instituto de Salud Pública (ISP-PUCE) centró su exposición sobre las Redes Integradas de Atención en Salud como una estrategia eficiente para garantizar el acceso de la ciudadanía a tratamientos de enfermedades como el cáncer. “El cáncer en nuestra sociedad es una enfermedad que gana terreno. Se han identificado 5 tipos de cáncer y su incidencia viene en aumento. Hay serios desafíos, desde el mismo proceso del diagnóstico de los pacientes, los excesivos gastos para los pacientes; así como grandes desigualdades en el acceso a la salud” expresó. La doctora Torres destacó que el capital más relevante del sistema de salud es su recurso humano. Por ello, un reto importante para el Sistema de Salud es robustecer el trabajo de los equipos de la red. En las palabras de cierre del Conversatorio, el Doctor Hugo Navarrete, Director de Investigación de la PUCE enfatizó en que “es evidente que debemos trabajar desde nuevas miradas; infraestructura de hospitales pero con menos enfermos; la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de las redes. En este esfuerzo, el papel de la academia y la gestión del conocimiento científico es fundamental”. El Conversatorio de Alto Nivel: Retos e Innovaciones en el Sistema de Salud de Ecuador se realizó en el marco de la suscripción del convenio de colaboración entre UNOPS y la PUCE, firmado entre la Dra. Nelly Patricia Carrera Burneo, Vicerrectora de la PUCE, y la Sra. Mónica Siles, Representante de la Oficina Multipaís de UNOPS en la región andina. El Convenio tiene como objetivo fortalecer capacidades y esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Gestión pública justa y Equitativa en Ecuador. Texto de Fredy Salazar, de la Oficina Multipaís de UNOPS.

Por su parte, la Dra. Ana Lucía Torres, Directora del Instituto de Salud Pública (ISP-PUCE) centró su exposición sobre las Redes Integradas de Atención en Salud como una estrategia eficiente para garantizar el acceso de la ciudadanía a tratamientos de enfermedades como el cáncer. “El cáncer en nuestra sociedad es una enfermedad que gana terreno. Se han identificado 5 tipos de cáncer y su incidencia viene en aumento. Hay serios desafíos, desde el mismo proceso del diagnóstico de los pacientes, los excesivos gastos para los pacientes; así como grandes desigualdades en el acceso a la salud” expresó. La doctora Torres destacó que el capital más relevante del sistema de salud es su recurso humano. Por ello, un reto importante para el Sistema de Salud es robustecer el trabajo de los equipos de la red. En las palabras de cierre del Conversatorio, el Doctor Hugo Navarrete, Director de Investigación de la PUCE enfatizó en que “es evidente que debemos trabajar desde nuevas miradas; infraestructura de hospitales pero con menos enfermos; la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de las redes. En este esfuerzo, el papel de la academia y la gestión del conocimiento científico es fundamental”. El Conversatorio de Alto Nivel: Retos e Innovaciones en el Sistema de Salud de Ecuador se realizó en el marco de la suscripción del convenio de colaboración entre UNOPS y la PUCE, firmado entre la Dra. Nelly Patricia Carrera Burneo, Vicerrectora de la PUCE, y la Sra. Mónica Siles, Representante de la Oficina Multipaís de UNOPS en la región andina. El Convenio tiene como objetivo fortalecer capacidades y esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Gestión pública justa y Equitativa en Ecuador. Texto de Fredy Salazar, de la Oficina Multipaís de UNOPS.

1 / 5

Comunicado de prensa

25 abril 2024

Ecuador es parte de una propuesta regional para mejorar el acceso financiero ante desastres

Este proyecto busca mejorar el acceso de los gobiernos subnacionales a mecanismos financieros relacionados con la Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), al tiempo que promueve las discusiones entre los cuatro países andinos para optimizar, simplificar y diversificar los procesos sobre los mecanismos financieros relacionados. “Gracias al trabajo conjunto con la Cooperación Internacional Suiza y con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, por un periodo de 4 años, vamos a trabajar junto a estos gobiernos subnacionales, que además tendrán la oportunidad de generar una Comunidad de Práctica entre Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia” mencionó Alessandro Dinucci, Director Adjunto del Programa Mundial de Alimentos. Según el Informe RAR-24, recientemente publicado por la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, apenas el 0,9% de la Ayuda Oficial al Desarrollo que recibe la región se invierte en proyectos de Reducción del Riesgo de Desastres. Para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos este proyecto se convierte en una oportunidad para fortalecer sus estrategias frente al gran reto que representa la falta de financiamiento ante desastres. Durante el evento, Andrea Hermenejildo, Subsecretaria Nacional de Gestión de Riesgos resaltó la importancia de este proyecto para el país, “Por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y prevención, se pueden ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación después de un desastre. Es de suma importancia para nuestro país recibir este importante y generoso apoyo del gobierno suizo. Agradecemos que hayan mirado a Ecuador como socio estratégico para implementar proyectos de gestión de riesgos, esta es una gran oportunidad para continuar fortaleciendo nuestros lazos de cooperación y seguir trabajando por un nuevo Ecuador más resiliente” Los objetivos principales del proyecto en Ecuador son: identificar oportunidades para mejorar las herramientas y mecanismos financieros de GRD; proporcionar asistencia técnica y desarrollo de capacidades a los gobiernos locales y nacionales en la formulación de proyectos de GRD, con enfoque en la reducción de riesgos, preparación y resiliencia frente a desastres naturales y shocks; y promover la coordinación y el diálogo entre actores nacionales clave sobre GRD y protección social reactiva ante emergencias, para aprender, facilitar el acceso y diversificar los mecanismos financieros al alcance de gobiernos locales. A nivel regional, se promoverá un diagnóstico regional andino sobre el acceso a los mecanismos financieros para la gestión del riesgo de desastres y se fomentará la transferencia de conocimientos, el intercambio y la difusión de experiencias exitosas y lecciones aprendidas entre los países andinos a través de una Comunidad de Práctica. Con la consecución de estos objetivos se espera mejorar gobernanza local en la Gestión de Riesgos y como consecuencia que su capacidad de respuesta, ante eventos adversos, sea más efectiva y eficaz; y a su vez que las sociedades alcancen mayores cuotas de resiliencia.

1 / 5

Comunicado de prensa

18 abril 2024

Ecuador fortalece el servicio de atención prehospitalaria con la dotación de ambulancias

Desde el Hospital General Delfina Torres de Concha, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, entregó 10 ambulancias que fortalecerán el servicio de atención prehospitalaria en seis coordinaciones zonales del país. Estas son parte de las 186 ambulancias adquiridas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para reemplazar parte de este parque automotor, luego de 12 años. El Jefe de Estado expresó que para el Nuevo Ecuador es vital acabar con las mafias que en el pasado se tomaron el sector de la salud. Por ello, dijo, “desde el día uno estamos trabajando para devolverle la dignidad al sistema de salud y a todos los ecuatorianos”. Muestra de ello, es la adquisición transparente y sin sobreprecios de este nuevo parque automotor de ambulancias, cuyo monto asciende a los USD 26.4 millones, generando un ahorro del 16 %. Las nuevas ambulancias están equipadas con ventilador mecánico, monitor desfibrilador, succionador, nebulizador, kit de atención de parto y atención neonatal, equipos y dispositivos para el control de signos vitales, manejo de trauma, resucitación cardiopulmonar, que suman un total de 33 componentes de equipamiento prehospitalario. También disponen de permiso de funcionamiento, seguro contra accidentes y la garantía de 100.000 kilómetros. Franklin Encalada, ministro de Salud Pública, informó que los diez vehículos entregados este día serán recibidos por las coordinaciones zonales de: Pastaza, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Quito, Guayas, Manabí y Esmeraldas. “Con esta renovación estamos fortaleciendo la atención de emergencia prehospitalaria”, sostuvo.El paramédico, Cristian Betancourt, hizo énfasis en que esta dotación permitirá atender a la población de manera oportuna, salvar vidas y reducir la mortalidad. “Vamos a realizar un trabajo con calidad para todo el país". Con información del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador.

1 / 5

Comunicado de prensa

16 abril 2024

Niños de Carchi y Santa Elena recibirán alimentación saludable

El pasado 12 de abril se llevó a cabo en Quito el encuentro protocolar para la entrega formal de la donación de USD 450 000 que realizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, con el fin de mejorar la nutrición de miles de niños y niñas de zonas rurales de Ecuador. Se trata de un proyecto que se centrará en 4 511 niños de los niveles preescolar, primaria y secundaria en zonas con alta prevalencia de malnutrición y pobreza en las provincias de Carchi y Santa Elena. Todos ellos recibirán alimentos nutritivos y saludables, y se beneficiarán de actividades de nutrición, salud e higiene, para promover hábitos saludables. Adicionalmente, se trabajará en la implementación de buenas prácticas de almacenamiento y manipulación de alimentos, así como en el apoyo a las comunidades para fortalecer la alimentación escolar. Esta alianza surge ante la alta tasa de desnutrición crónica infantil que alcanza el 23% en Ecuador, la segunda más alta en América Latina y el Caribe. Específicamente en Santa Elena, el 35,4% de los niños entre 5 y 11 años presenta problemas de desnutrición. Dado que esto amenaza la salud de los niños y su desarrollo en diferentes aspectos, las instituciones se unen para mejorar el bienestar y la salud de ellos. El Programa Mundial de Alimentos ha estado en Ecuador desde 1964, apoyando la reducción del riesgo de desastres, la asistencia humanitaria y la protección social, así como la nutrición y promoción de sistemas alimentarios sostenibles. Impulsado por la pasión, la dedicación y el profesionalismo de más de 23 000 funcionarios en todo el mundo, el Programa Mundial de Alimentos lleva alimentos que salva y cambia vidas. Por su parte la Iglesia de Jesucristo tiene proyectos humanitarios en 190 países y territorios. A nivel regional WFP recibe un aporte aproximado de 5 millones de dólares dirigidos principalmente a ayudar a población vulnerable en el corto y largo plazo para lograr un mundo con hambre cero.

1 / 5

Comunicado de prensa

01 marzo 2024

Para proteger la salud de todas las personas, hay que proteger los derechos de cada una

Cada semana de 2022, 4000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con el VIH en todo el mundo, en gran parte porque no se respetan sus derechos. Cuando se hacen realidad los derechos de las niñas a la educación y al empoderamiento, su vulnerabilidad al VIH se reduce considerablemente.

El matrimonio infantil y forzado (MCI) es una violación de los derechos humanos y una práctica nociva que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas en todo el mundo. Las hace más vulnerables a la violencia, la discriminación, el abuso y a infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

El matrimonio infantil quedó prohibido en Perú a partir de Noviembre de 2023 por decisión del Parlamento peruano, que aprobó una ley que prohíbe la unión de menores de 18 años.

En los años 80, al comienzo de la epidemia de SIDA, la mayoría de los países del mundo criminalizaban a las personas LGBTQ+, ahora dos tercios de los países no las criminalizan.

La investigación de ONUSIDA demuestra que la prevalencia del VIH entre hombres gay y otros hombres que tiene sexo con hombres, es 5 veces mayor en países que criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo. En los países donde se despenalizaron las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incremento el acceso a servicios de atención, prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH.

Los países que están combatiendo la epidemia del SIDA lo hacen derogando leyes y políticas discriminatorias, ampliando los derechos humanos para todos y permitiendo que las comunidades marginadas participen y lideren la respuesta. Ecuador y Peru se encuentran entre los 38 países que se han comprometido a poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Algunos países están aprobando leyes draconianas que criminalizan y exponen a comunidades a altos niveles de violencia, estigma y discriminación.

En Ecuador, la Asamblea Nacional se encuentra en el proceso del segundo debate de la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que incluye un artículo que propone criminalizar la transmisión intencional de enfermedades infectocontagiosas, incluido el VIH, con 1 a 3 años de pena privativa de libertad. De aprobarse, implicaría una grave vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH y puede desincentivar la consulta a servicios de diagnóstico, prevención, tratamiento. Las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH suelen pasar por alto el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones son transmitidas por personas que desconocen que viven con VIH.

Aquellas personas que sufren discriminación en el sector salud, tienen 2.4 veces más probabilidad de no volver a consultar y por lo tanto de no participar en programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, lo que determina el riesgo del aumento del número de nuevas infecciones y muertes relacionadas al SIDA, lo que es perjudicial para la salud de todos.

El análisis de los estudios índice 2.0 de estigma y discriminación de las personas viviendo con y afectadas por el VIH realizados en Peru, Ecuador, Bolivia, y Colombia en 2023, reportan que el 50% de los encuestados en Bolivia se sintieron discriminados en el sector salud y el 59% en Colombia.

La salud pública se ve socavada cuando las leyes, políticas, prácticas o normas imponen el castigo, la discriminación o el estigma a personas, ya sea por ser mujeres, LGBTQ+, migrantes, trabajadoras sexuales o personas que consumen drogas.

Sin embargo, tenemos esperanza en la lucha de las comunidades más afectadas por la discriminación. Ellas están liderando y demandando el derecho a la salud, y el derecho a la vida. Necesitan ser acompañadas en este esfuerzo. Este 1º de marzo, tomemos acción y protejamos los derechos de todos que es proteger la salud de todos.

1 / 5

Comunicado de prensa

28 febrero 2024